Notationssysteme in der zeitgenössischen Musik

Andreas Kühn

Am 5. Oktober 1962 veröffentlichten die Beatles, eine bis dahin kaum bekannte britische Band, ihre erste Single „Love Me Do“ – eine 7-inch-Platte auf dem Londoner Parlophone-Label, welche es sogar auf Platz 17 der englischen Hitparade schaffte. (1) Dennoch hätte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen können, dass sich aus ein paar Liverpooler Jungmusikern ohne fundierte Notenkenntnisse eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten entwickeln würde. Im gleichen Jahr hielt Nelson Goodman an der Universität Oxford eine Reihe von Vorlesungen, aus denen später sein Hauptwerk „Sprachen der Kunst“ hervorgehen sollte. In diesem Buch hinterfragt Goodman grundsätzliche Konventionen von Zeichen und Wahrnehmung, speziell in Bezug auf die Rezeption von Kunstwerken. Nach Goodmans Überzeugung sind „viele der zur Zeit entscheidenden Probleme der Ästhetik Probleme der allgemeinen Erkenntnistheorie.“ (2) So formuliert er eine eigene Symboltheorie am Beispiel der Kunst, deren Erkenntnisse sich letztendlich auch auf andere Bereiche, wie der Wissenschaft, übertragen lassen sollten. Goodmans Magnum Opus erschien 1968 und entfaltete auf dem Gebiet der Kunsttheorie vielleicht eine ähnlich revolutionäre Wirkung wie die Veröffentlichung von „Hey Jude“ in der Popmusik. In diesem Essay soll zuerst auf Goodmans Notationstheorie eingegangen werden, um diese im weiteren Verlauf am Beispiel zeitgenössischer Musik anzuwenden.

Nelson Goodman gilt als ein Vertreter der jüngsten Phase der analytischen Philosophie und der Sprachphilosophie. (3) So versucht er philosophische Probleme durch eine strenge, mathematische Logik zu beschreiben und (rational) zu lösen. Er wurde 1906 in Somerville, Massachusetts geboren und starb 1998 in Needham, nicht weit von seinem Geburtsort entfernt. Bereits 1928 graduierte er in Harvard, um anschließend eine Kunstgalerie in Boston zu leiten. Schließlich erlangte er 1941 einen Ph.D. in Philosophie. Nach dem zweiten Weltkrieg lehrte er an unterschiedlichen Universitäten als Professor, bis er 1968 schlussendlich wieder nach Harvard zurückkehrte. Im gleichen Jahr erschien auch sein Werk „Sprachen der Kunst“, welches in sechs größere Kapitel gegliedert ist, wobei für die hier geführte Diskussion vor allem auf das vierte Kapitel – Die Theorie der Notation – eingegangen werden soll.

Zunächst ist es wichtig, den Begriff der Notation zu klären: Grundsätzlich ist ein Notationssystem ein Zeichensystem, welches es ermöglicht, durch verschiedene Zeichenkombinationen (Charaktere) bestimmte Bedeutungen (Inskriptionen) hervorzurufen. Beispielsweise hat der Charakter „Hallo“ in der lateinischen Text-Notation die Inskription, eine Begrüßung zu sein. Weitere Notationsformen sind zum Beispiel Musiknotationen oder Binärnotationen. Zu Beginn des Kapitels geht Goodman darauf ein, welche Funktion ein Notationssystem in der Kunst überhaupt hat. Man könnte schließlich am Beispiel der Musikpartitur argumentieren, dass sie ein bloßes Werkzeug für den Komponisten ist, genau wie der Pinsel ein Werkzeug für den Maler ist. Doch Goodman stellt einen fundamentalen Unterschied zwischen Malerei und Musik fest: Während ein gemaltes Bild direkt aufgehängt und betrachtet werden kann, benötigt die Komposition immer erst eine Aufführung durch Musiker, damit sie gehört und somit verstanden werden kann. Demnach unterscheidet Goodman in ein- und zweiphasige Künste. Der bedeutendere Unterschied zwischen den beiden Kunstformen besteht dann darin, dass die Musik erst ein Notationssystem benötigt, um gelesen und aufgeführt zu werden – beim Gemälde ist dies hingegen nicht der Fall, zumindest konzeptionell. Die Partitur, welche den Charakter des Werks und somit die Aufführung definiert, wird von Goodman als notational oder allographisch bezeichnet. Das Gemälde hingegen, welches kein Notationssystem benötigt, ist piktoral oder autographisch. Es ist allerdings wichtig, in diesem Zusammenhang zu unterscheiden, dass nicht jedes allographische System immer ein zweiphasiges ist. So liegt den literarischen Künsten ein Notationssystem zugrunde, deren Inhalt jedoch direkt vom Leser aufgefasst werden kann. Genauso gibt es autographisch-zweiphasige Systeme, wie beispielsweise Radierung oder Holzschnitt. Anschließend stellt Goodman eine weitere Bedingung: Innerhalb eines Notationssystems muss die Partitur von Aufführungen, die das Werk wiedergeben, von denen abgegrenzt werden, die es nicht tun. Ebenso muss die Partitur selbst eindeutig festgelegt sein, wenn Aufführung und notationales System gegeben sind.

Welche grundlegenden Eigenschaften müssen Partituren demnach besitzen, um als notationale Systeme zu gelten? Zunächst spricht Goodman von sogenannten „syntaktischen“ Erfordernissen: Syntaktisch bezeichnet die Art, Elemente zu ordnen. Für ein Notationssystem muss, so Goodman, syntaktische Disjunktivität und Differenzierung erfüllt sein. Disjunktivität bedeutet, dass jede Marke für genau einen Charakter steht, sodass es nicht zu Überschneidungen kommen kann. Das heißt, dass die Elemente eines Charakters in einem Notationssystem frei austauschbar sein müssen, ohne dass es zu syntaktischen Auswirkungen kommt. Zum Beispiel muss gesichert sein, dass jeder handgeschriebene Buchstabe „a“ auch ein gesprochenes oder „gedachtes“ a bedeutet, oder ein „d“ eben ein d. Mit der Differenzierung ist gemeint, dass sich die Marken eindeutig voneinander abgrenzen lassen müssen – so muss in einer Musikpartitur eindeutig erkennbar sein, ob die geschriebene Note ein „f“ oder ein „g“ darstellt. Die Charaktere müssen endlich differenziert sein – es muss möglich sein, zwei Marken voneinander zu unterscheiden. In unserem Fall wird die Differenzierung durch die horizontalen Notenlinien gewährleistet. Darauffolgend legt Goodman die semantischen, also inhaltlichen Erfordernisse fest: Ein Notationssystem muss semantisch eindeutig sein, die Erfüllungsbeziehung darf nicht variieren. So darf die Inskription „Buch“ nur von einem Buch erfüllt werden und nicht etwa zusätzlich durch ein Fahrrad. Somit ist gesichert, dass die Bedeutung von „Buch“ auch in einem anderen Kontext gleichbleibt: „graues Buch“, „Handbuch“, „Lehrbuch“ beschreiben alle ein Buch. Ein weiteres Erfordernis ist die semantische Disjunktivität, welches besagt, dass unterschiedliche Erfüllungsklassen sich nicht überschneiden dürfen. Als letztes Kriterium nennt Goodman die semantische Differenzierung: das heißt, die Charaktere dürfen nur so weit differenziert sein, dass noch feststellbar ist, wenn ein Objekt die Erfüllungsbedingungen nicht erfüllt. Insgesamt muss ein Notationssystem also fünf Kriterien erfüllen, das heisst: syntaktische und semantische Disjunktivität und Differenzierung, und semantische Eindeutigkeit.

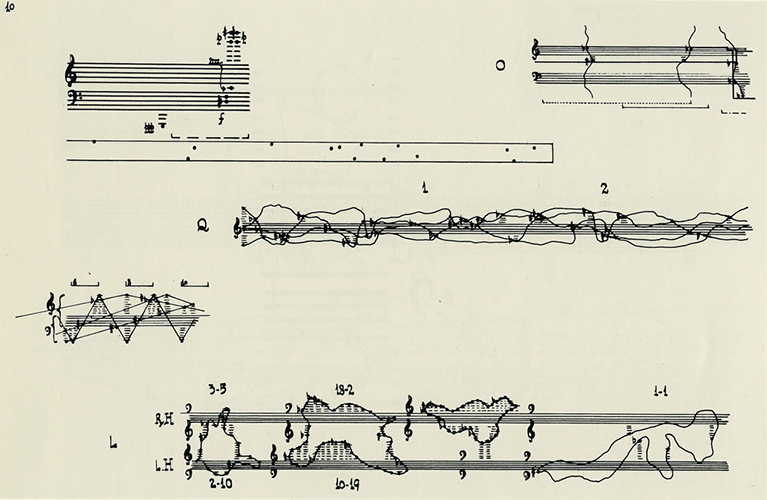

Von diesem Abschnitt aus ist der Weg zur Musik, beziehungsweise zu Musikpartituren nicht mehr weit. Denn es drängt sich die Frage auf, wie sich zeitgenössische und populäre Musik in Goodmans Schema einordnen lässt. Schließlich sehen wir am Beispiel der Beatles, dass die traditionelle Notationsweise – zumindest in der Rockmusik – nicht zwingend erforderlich ist. So soll im folgenden Absatz Goodmans Theorie mit zeitgenössischen musikalischen Strömungen zu kontextualisiert werden. Dem soll folgende Frage vorweggeschickt werden: Wie könnten nicht nur Tonhöhe und -länge, sondern auch Klangfarbe und zufällige Elemente in eine Musiknotation integriert werden? Diese Frage beschäftigte ab den 1950er Jahren die Komponisten der Avantgarde. Als Antwort entwickelten sich „graphische“ Notationsformen, welche nur noch sehr entfernt an die traditionelle Schreibweise erinnern: Notenlinien sind oftmals nur noch in Versatzstücken erkennbar, in anderen Beispielen erinnert die Partitur mehr an eine abstrakte Grafik als an eine musikalische Zeichensprache. (4) Der Komponist Earle Brown war einer der ersten, der nach neuen Notationsmöglichkeiten suchte. Seine Komposition „December ’52“ ist eines der bekanntesten Beispiele für die graphische Notation und besteht lediglich aus 31 kurzen, horizontal und vertikal angeordneten Linien unterschiedlicher Stärke auf weißem Hintergrund. Der Abstraktionsgrad dieser Notation lässt natürlich einen großen Spielraum für den Interpreten zu, da weder Tonlänge noch Tonhöhe absolut festgelegt sind (ganz abgesehen davon, für wie viele Musiker und welche Instrumente das Stück geschrieben ist). Die im Sinne der klassischen Notation naheliegende Interpretation wäre, die oberen Striche als hohe und die unteren als tiefe Töne zu spielen, die Länge der Striche als Orientierung für die Länge der Töne zu nehmen, und die Dicke für die Intensität des Tonmaterials. Problematisch wird es bei den vertikalen Strichen: Wenn man sie als Akkord oder Toncluster deutet, fehlt die Information, mit welcher Dynamik sie gespielt werden sollen. Einer strengen Interpretationslogik zu folgen, führt demnach nicht ans Ziel – und dies ist vom Komponisten durchaus so gewollt: Der Interpret soll die fehlende Strenge der Partitur durch seine eigene Phantasie ergänzen. Auch Goodman war sich diesen Entwicklungen durchaus bewusst und hat sie im fünften Kapitel „Partitur, Skizze und Skript“ eingearbeitet. „Ein extremer Geist des laisser faire“ habe die Komponisten dazu veranlasst, dem Aufführenden große Freiheiten bei der Interpretation zu lassen. Goodman erwähnt die Notationsklassifikationen von Erhard Karkoschka, die jedoch in keinem Verhältnis zu Goodmans Symbolsystem stehen: 1) die präzise Notation, in der jede Note bezeichnet ist; 2) die Rahmennotation, in der nur die Bereichsgrenzen von Noten gesetzt sind; 3) die hinweisende Notation, in der höchstens Notenrelationen oder die ungefähren Bereichsgrenzen spezifiziert sind, und 4) Musikgraphiken, die einen komplett freien Interpretationsspielraum lassen. An einem Beispiel (5) des Komponisten John Cage stellt Goodman dann fest, dass die graphische Partitur keine Mittel bereitstellt, ein Werk von Aufführung zu Aufführung zu identifizieren und sie somit nicht als notationales System gewertet werden kann. Es lässt sich eindeutig festhalten, dass der neue Interpretationsspielraum verstärkt zu subjektiven, autographischen Werken führt.

Im Jahr 2009 erschien der Sammelband „Notations 21“ von Theresa Sauer, der graphische Notationen von 100 zeitgenössischen Komponisten aufzeigt. Auf jeder Seite ist ein graphisches Werk zu sehen, ergänzt durch einen kurzen Begleittext des Urhebers. Allein die Veröffentlichung einer solchen Sammlung zeigt, welchen Stellenwert die graphische Notation heutzutage einnimmt: Es geht hier nicht primär um Musik, denn dem Buch liegt kein Datenträger oder Ähnliches bei, auf dem vertonte Versionen der Partituren zu hören wären. Vielmehr handelt es sich um eine Kollektion aus Grafiken, gesammelt in einem anschaulichen "Coffee-Table-Book". In der Jazz- und Popularmusik kommt die traditionelle Notenschreibweise zwar auch zum Einsatz, jedoch wird hier verstärkt auf Akkordsymbole gesetzt, die dem Musiker eine Skala zum Improvisieren vorgeben (es gibt die alte Geschichte, Paul McCartney sei einmal durch ganz Liverpool gefahren, um den B7-Akkord auf der Gitarre gezeigt zu bekommen). Gerade im Jazz ist die Improvisation integraler Bestandteil der Musik – eine exakte Wiederholung eines Solos ist meistens schwer möglich und würde, selbst wenn sie gelingen würde, als eine langweilige, höchstens technisch brillante Übung angesehen werden. Am Beispiel der Beatles und zahlreichen anderen Gruppen lässt sich erkennen, dass es zu einer Verschmelzung von Komponisten und Aufführenden kommt. Die Lieder der Beatles sind unmittelbar mit den Bandmitgliedern verknüpft, und es würde einen fundamentalen Unterschied bedeuten, wenn Bob Dylan anstelle von John Lennon singen würde. Die Band als authentische, einzigartige Performanz – auch hier verliert die Musik etwas von ihrem allographischen Status.

Im (scheinbaren) Gegensatz zu diesen Entwicklungen steht die elektronische Musik, welche sich ab den 1950er Jahren etablierte und zur Gattung der Neuen Musik gezählt wird. Die Komponisten führen ihre Musik mithilfe mechanischer Klangerzeuger auf, und die Beschaffenheit dieser Geräte erlaubt es, jeglichen Spielraum einer Aufführung auszuschließen. Es ist möglich, die Komposition in die Maschine einzuprogrammieren, und damit „exakte Kontrolle“ zu erreichen. Wäre mit diesem Ansatz die vollständige Allographie der Musik erreicht? Goodman argumentiert, dass genau das Gegenteil der Fall sei: Exakte Kontrolle kann es in einem notationalen System nicht geben, denn dadurch würde das Erfordernis der Differenzierung verletzt werden. Da die Werte für den Synthesizer in Dezimalzahlen angegeben werden, muss bei einer endlichen Anzahl von Dezimalstellen aufgehört werden, sodass es bei einer ausreichend langen Verkettung wieder zu Ungenauigkeiten kommen würde. Somit führt die exakte Kontrolle zu autographischen Werken. Es ist bemerkenswert, dass diese scheinbar gegensätzlichen Ansätze – graphische und elektronische Notation – beide in ein autographisches Ergebnis münden.

Im Bereich der modernen, digitalen Musikproduktion könnte dann die folgende These aufgestellt werden: Dass eine Projektdatei einer Musiksoftware die Anforderungen an ein notationales System erfüllt. Das mag richtig sein, doch selbst auf diesem Gebiet treten autographische Aspekte immer stärker in den Vordergrund; so gibt es inzwischen einen eigenen Markt für MIDI-Keyboards und -Controller, welche an den Computer angeschlossen werden können und zum Ansteuern der Software dienen. Dadurch wird dem Benutzer die Haptik eines akustischen Instruments vermittelt. Kleine Fehler beim Einspielen eines Rhythmus werden musikalisch interessanter gewertet als eine einprogrammierte, vom Computer berechnete Schlagzeugspur. Durch die massenhafte Verfügbarkeit von digitaler Aufnahmetechnik und Wiedergabegeräten ist es im 21. Jahrhundert selbstverständlich geworden, jegliche Musik „aus der Konserve“ zu hören. Natürlich gibt es immer noch Konzerte mit menschlichen Aufführenden, deren gesellschaftlichen und kulturellen Wert nicht bestritten werden kann. Jedoch hat die konservierte Musik unsere Gesellschaft geprägt und zu einer gänzlich anderen Hörerfahrung beigetragen: Eine Live-Band oder ein Orchester klingen stets anders als eine Aufnahme. Ein Stück, welches aufgezeichnet und beispielsweise als digitale Datei gespeichert ist, lässt sich unendlich mal wiedergeben, ohne, dass es Abweichungen geben wird. Damit ist es rein autographisch und erhält einen neuen, eigenen Wert – in Goodmans Worten wird es zum Unikat. Somit nimmt die aufgenommene Musik eher den Charakter eines Gemäldes an.

Kurzum, man kann den Computer als ultimativen musikalischen Interpreten betrachten, der jede nur vorstellbare Musik exakt aufzuführen weiß, solange er das Dateiformat, die Partitur lesen kann. Jedoch haben wir gesehen, dass diese scheinbar redundanzfreie Notation wiederum in autographischen Werken mündet. Könnte man aufgrund dieser Entwicklung die These aufstellen, dass jede Kunst auto- und allographische Phasen durchläuft? Tatsächlich scheint es so, als hätten Menschen einen Schutzmechanismus, der in jedem Fall eine gewisse Handwerklichkeit bewahrt und entsprechende Notationsformen zu verstehen (und zu schätzen) weiss!